在数字经济时代,数据成为与土地、劳动力、资本、技术并列的五大生产要素,而数据产品化是数据资产化与资本化的核心桥梁。本文从核心概念、类型、形态到价值,构建了完整的数据产品知识体系,揭示了数据如何从“静态资源”转化为“动态价值载体”。

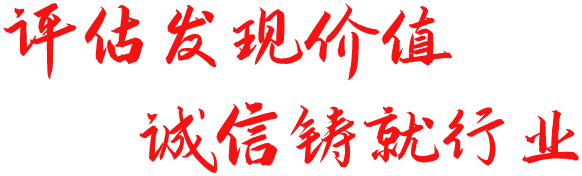

数据产品的定义与核心特征

数据产品的定义尚未形成全球统一标准,但结合政策与实践可从 “狭义定义” 与 “广义定义”双维度界定:

狭义定义:聚焦“数据资产化”,指以数据为原料,经分析、挖掘后形成的场景化服务/工具(如国家数据局定义的“数据加工品/服务”)。

广义定义:覆盖数据全生命周期的技术体系,包含数据采集、存储、分析等环节的平台/硬件(如数据中台、大数据一体机)。

国家数据局2024年10月《数据领域名词解释(征求意见稿)》进一步明确:数据产品是 “基于数据加工形成的,可满足特定需求的数据加工品和数据服务”,强调其“加工属性”与“需求导向”。

在此基础上,数据产品区别于传统软件产品的核心特征逐渐清晰:数据驱动、场景适配、安全合规。这些特征不仅决定了其技术架构,也直接影响其后续的产品形态与价值实现方式。

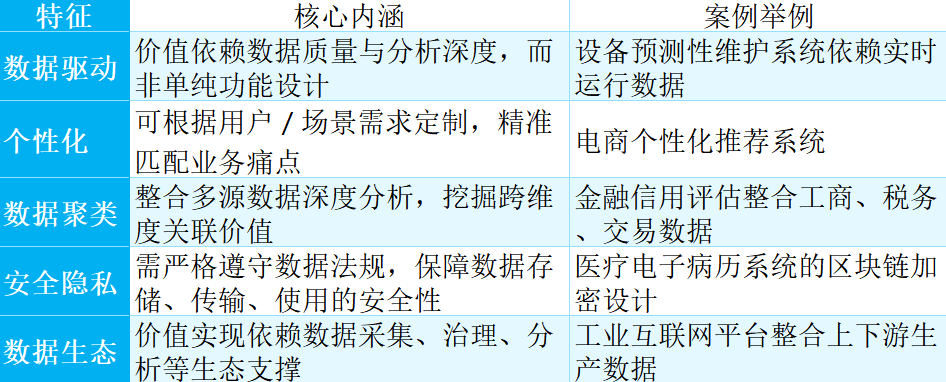

数据产品的类型划分

明确了“是什么”之后,接下来需要回答“它长什么样”。根据用户获取服务的方式,数据产品可划分为三大类:资源型产品、工具型产品、服务型产品。

这三类并非孤立存在,而是构成一个价值层级递进的体系:

资源型产品提供原始数据或标准化数据集,是价值起点;

工具型产品通过分析、建模等手段,将数据转化为可用信息;

服务型产品则面向具体业务场景,输出可直接驱动决策的洞察或行动建议。

图:数据产品类型和产品形态

三者之间并非替代关系,而是协同互补:资源型产品为工具型提供“燃料”,工具型为服务型提供“引擎”,最终共同构成数据价值释放的完整路径。

数据产品的形态演进

有了分类框架,我们还需理解数据产品如何“越长越值钱”。这一过程可借助经典的DIKW模型(Data-Information-Knowledge-Wisdom)加以阐释:

图:数据产品 DIKW 模型

数据(Data):是“原始观察与量度”的结果,表现为零散、无直接意义的符号(如传感器数值、用户点击记录),如同“散乱的点”。

信息(Information):是“加工后有逻辑的数据”,通过整合、清洗让数据具备标识价值(如将用户点击记录整理为 “日活跃用户趋势图”),完成 “点→可识别价值”的转化。

知识(Knowledge):是“需洞察力学习的规律”,从信息中挖掘关联关系(如分析用户行为后得出“周末消费意愿更高”的结论),实现“价值→规律”的提炼。

智慧(Wisdom):是“推断未来、指导行动的决策能力”,融合知识与场景经验,形成自动化决策路径(如基于消费规律自动调整周末库存的智能系统),达成“规律→行动”的最终目标。

这一演进并非孤立,而是与“数据采集→整合→精炼→聚合”的全链路深度绑定。从物理世界的“行为轨迹”“生产流程”等原始数据,经“清洗、结构化”成为信息,再通过“关联、洞察”提炼知识,最终借助“深度学习、决策挖掘”升维为智慧,每一层级都对应数据价值的倍增。

数据产品的形态演进

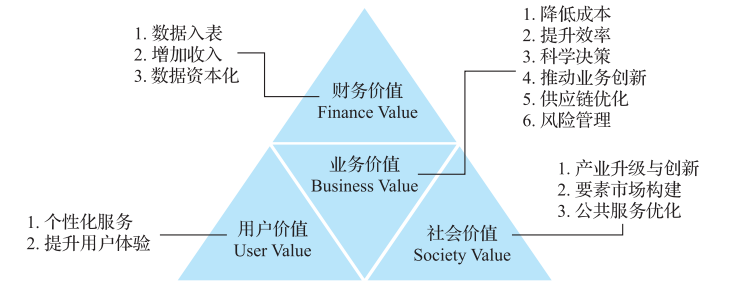

数据产品的最终目标是价值释放。但“价值”并非单一维度,而是需从财务(Finance)、业务(Business)、用户(User)、社会(Social)四个维度综合衡量,即FBUS价值模型:

图:数据产品的 FBUS 价值模型

这四个维度彼此支撑、协同增值:财务价值是“结果”,业务与用户价值是“过程”,社会价值则是“底线”。只有四维平衡,数据产品才能真正实现从“数据资源”到“数据资本”的跃迁,成为企业数字化转型与社会高质量发展的核心引擎。

数据产品作为数据价值释放的核心载体,其类型、形态与价值维度的多元化,决定了其在数字经济中的关键地位。无论是资源型产品的基础支撑、工具型产品的技术赋能,还是服务型产品的价值输出,都需围绕场景需求,以安全合规为前提,才能实现从数据资源到数据资本的完整价值跃迁,为企业数字化转型与社会经济高质量发展提供核心动力。

素材来源:《数据产品开发与经营》